Participants’ Report: “Lecture on Mode” by Keisuke Nagami, HATRA fashion designer, 2018.6.26

-From frontier to Normal – Media and fashion-

(By Marina Yamaha, Media Faculty, Josai International University)

Through this lecture, I had a chance to think about fashion transitions for human beings and life forms from the perspective of fashion design. I found the way of thinking and the view of the world of Mr. Nagami who is the designer of “HATRA” very interesting.

“Read fashion expressions”, based on this big theme as an extension of humanity, Mr. Nagai covered mainly the following three points:

- Gender resolution

- Frontier of uncanniness

- Meaninglessness, irrationality

Here I’d like to introduce these points in order and my ideas.

“Gender resolution”

It was natural for people to wear clothes designed respectively for men and women. However, since the beginning of the popularization of SNS, gender differences began to shake and it started affecting fashion design. In the collection of JW Anderson of 2013, fashion of an entirely new figure which had not been seen before was proposed with the gender borderless design. With that as a start, GUCCI ‘s design for men changed drastically within one year, and the proposal to reconsider about gender in the fashion industry spread.

I caught that the fashion design indicates the gender resolution of the era. In my everyday life I still find a clear difference in fashion design between men and women, but in the future, maybe after ten years, the gap may disappear and the time of selecting clothing design faithfully to their own sensitivity will come. By watching the transition of fashion design industry carefully, I think that the way of thinking of gender in modern times and future will come to be more clearly visible.

“Uncanniness Frontier”

“Uncanniness Frontier” indicates the expansion of the range that human beings can accept, which has been adopted little by little in design from a long time ago. As times and places change, the meaning of things also changes. For example, the aristocratic dresses that showed a big, padded Bustle in the 1870s were regarded as uncanny at first. In a more recent example, in collaboration between Louis Vuitton and Final Fantasy in 2016, Louis Vuitton also showed a challenging and rich creativity, which shows fashion has been and is evolving all the time.

While listening to the story of this uncanniness frontier, I find fresh his description of “new, unprecedented and up to date things” using the word “uncanniness”. The feeling when a person encounters a new thing is not necessarily a positive thing, and it is often negative as it is a threatening and it is uncanny. However, once that uncanniness becomes good for himself and accepted by many people, it will eventually be updated to “normal”. I noticed that the design has expanded and will continue to change through this iteration.

“Meaninglessness ”and ”Irrationality”

The power of imagination that extracts intuition just before the meaning gets into shape by analyzing lots of detailed data. Mr. Nagami expressed them as “meaninglessness” and “irrationality”. I found that this intuition as “meaninglessness” and “irrationality” is to do with individual personalities and that moves people’s mind. A design born in such intuition may make a leap forward in future fashion design.

Based on these, Mr. Nagami says that the users (or recipients of fashion design) can expand their body by updating their own sense of beauty and regarding something uncanny as ordinary and natural design. Understanding a certain fashion design using modern services and freshly making a fusion mean “decoding the body”. And finally, he concluded that the design accepted in the era becomes an ordinary design of that time, and that it would stimulate the generation and the next even if it is not accepted.

Through Ms. Nagami’s interpretation of fashion as an expression, I learned that fashion design is “an area that can be expanded as a self-expression by human beings”. Actually the change fashion in each era represents the male and female images of the time and I felt that modern fashion may slowly be losing its boundaries. In addition, it is possible to fuse clothes fashion with things other than clothes, so in the near future, even the concept of “clothes” may be lost and some digital wearable fashion with a different concept can be born. Also, if you combine media and fashion, which I am studying daily, we can propose various types of fashion to society. Media as a help of smooth cycle of unlocking uncanniness becomes more necessary than ever I think.

For the first time, had a chance to consider about human expansion from a viewpoint of fashion. It was a very meaningful time to know that there are various viewpoints in fashion design as well. I am looking forward to seeing how fashion design will be updated in the future.

-Uncanniness frontier connects artists, fashion, business-

(By Teppei Fujimoto, Hitotsubashi University)

Until now I always thought that people called “artists” are distant from the business world and are of an unusual people who are pursuing their own sensitivity. But that was a mistake. I learned that they have for a long time played a very important role in the business world. This discovery occurred while I was listening to Mr. Nagami’s lecture and learned “artists are uncanniness adorers.” Mr. Nagami says ” When a person sees something, he sometimes finds it uncanny and sometimes not. Stability is a sense of comfortableness obtained as a result of scraping up pieces of knowledge he already holds about the thing. Uncanniness emerges when such a stable picture crumbles.” Artists like uncanniness, which general consumers would rather avoid. He however further said using an example in which the sleeve which Vietnamese dubbed suddenly gradually penetrated to general consumers, “Things that modern people find not uncanny used to be taken uncanny before. This frontier, or borderline, which demarcates not uncanny or uncanny, constantly continues to expand.”

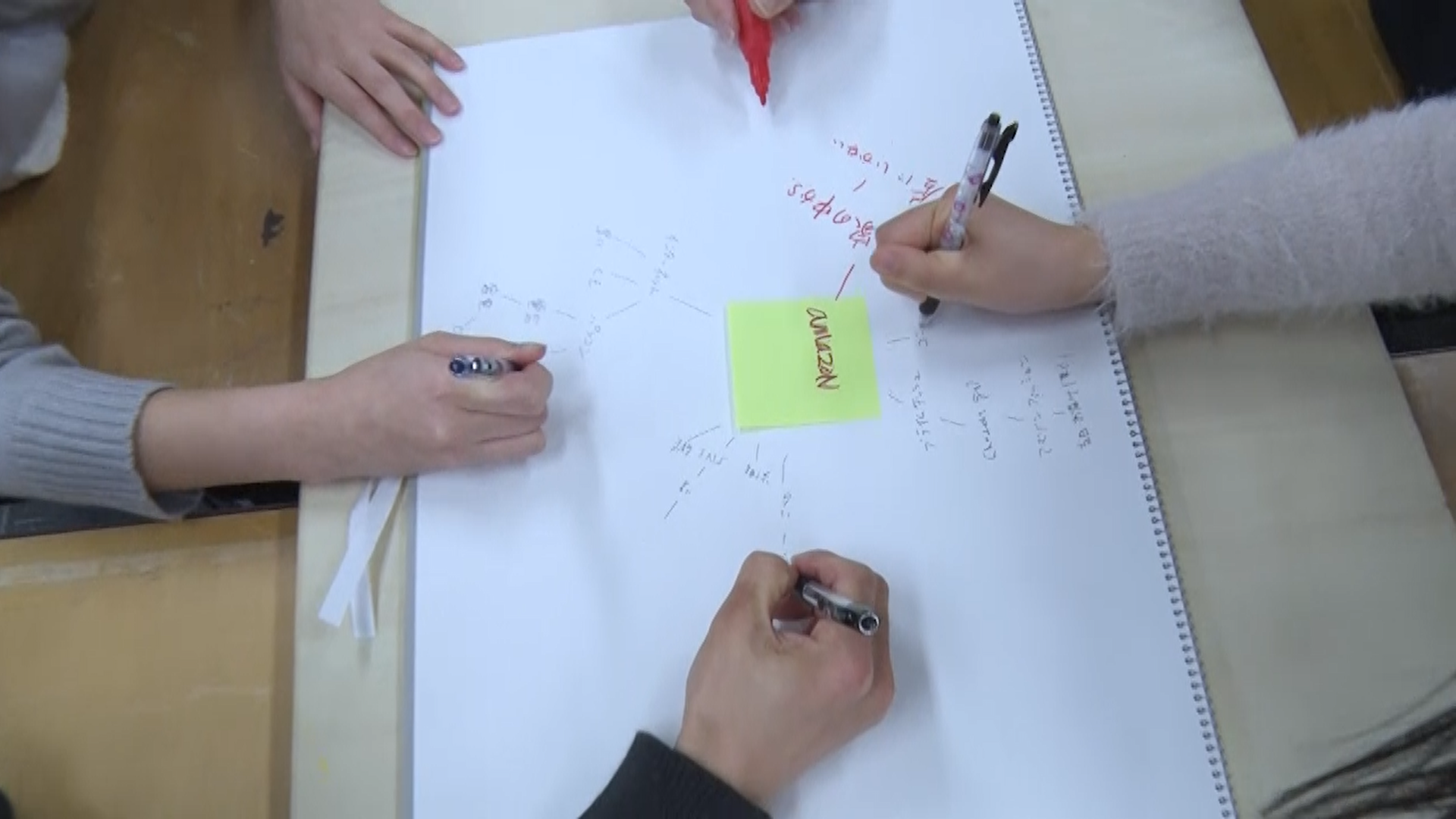

Indeed, unless there are artists pursuing uncanniness, the frontier general consumers reach doesn’t move forward. Without them, we would have felt uncanniness looking at the person walking in the city with a T-shirt and a pair of jeans today. In the modern market, companies using IT, including services like Amazon, Google, etc., measure and analyze everything we do in our daily lives and have sophisticated marketing activities. They can suggest what we need even before we do realize what we need. In an “ultimate form of marketing” they can induce people buy things subliminally and that will lead consumption in the future. However, what they can measure and analyze is “the past” at all times. Perhaps it is at best consuming more “jeans” that Google would recommend to people who already wear jeans every day as what they look at as data is always the past.

With the help from artists who pursue and propose uncanniness and spread the frontier, a man who wears jeans everyday might for the first time come up with the idea of trying a new, recently emerging kinds of trousers. “Artists” are not people who are diverting from the business world pursuing their favorite things, but also people who constantly create the way of our self-realization and some seeds for future consumption. I now recognize them as irreplaceable even in the context of marketing.

HATRA ファッションデザイナー 長見佳祐氏講演「モードの輪郭」2018.6.26

@石川台7号館(ELSI-1)1F 三島ホール

参加者レポート

「フロンティアから【普通】へ-メディアとファッション」

城西国際大学メディア学部3年 山羽真梨那

今回の講演を通して、ファッションのデザインという切り口から、人間・生命体にとってファッションの移ろいとは何か、を考えることができました。部屋を主題とした、「HATRA」のデザイナーである長見さんの持つ考え方・世界観が、私にとって初めて持つ視点であり切り口であり、大変興味深かったです。

『ファッション表現を読む』この大テーマを元に、人間らしさの拡張として

- ジェンダーの解像度

- 不気味さのフロンティア

- 無意味さ、不合理さ

受け手にとっての身体拡張、身体表現のデコードなどのお話がありました。順にこれらのポイントと、私が考えることを紹介していきます。

ジェンダーの解像度

人々にとっては男女別のデザインの服を着ることがずっと当たり前でした。しかし、SNSの普及が始まった2010年代から、男女の性差が揺れ始めファッションのデザインにもその影響が現れてきました。2013年のJWアンダーソンのコレクションでは、男女の括りにとらわれないボーダーレスなデザインにより、それまでに見たことのない、新しい人物象のファッションが提案されました。それを機に、GUCCIのメンズデザインが一年で大きく変わるなど、ファッション業界におけるジェンダーを新たに考える提案が広まりました。

私は、その時代の目に見えるファッションのデザインが、ジェンダーの解像度だというふうに捉えました。まだ私の周りの生活実感では、男女でファッションのデザインに違いが明確にあると感じていますが、10年後の未来では、男女の違いによるファッションのデザインに差は無く、メンズ・ウィメンズの括りが排除され、より自分の感性に忠実に服のデザインを選び着る時代になるのではないかと思いました。今後のファッション業界のデザインを注目して見ることにより、現代そして未来の、ジェンダーの考え方が、分かりやすく目に見えてくるのではないかと思います。

不気味さのフロンティア

不気味さとは、昔からデザインに少しずつ取り入れられてきた、人間が受け入れることのできる部分の拡張を表しています。時代や場所が変われば、ものごとの意味合いも変わります。例えば、長裃や1870年代に流行った腰を大きく見せる貴族のドレス、これらのデザインは、1997年に発表された肩を大きく見せるインパクトのデザインと同じく、当時は不気味だと捉えられていました。もっと最近の例では、2016年ルイヴィトンとファイナルファンタジーのコラボレーションにおいても、ルイヴィトンのチャレンジングで豊かな創造性が見られ、ファッションが常に新しい状態に進化していることを示しています。

私はこの不気味さのフロンティアのお話を聞く中で、「新しい・今までにない・新鋭的」なものを「不気味」という言葉で表現していることに、新鮮さを感じました。不気味というとどこかネガティブなイメージがありますが、人が未知なる新しいものに出会ったときの感情は必ずしもポジティブなものでは無く、敵を含め自分を脅かす存在であるためネガティブ、不気味であることも多い。しかし、その不気味が自分にとって良いものとなり、多くの人に受け入れられると、やがて「普通」にアップデートされる。この繰り返しにより、デザインは拡張し変わり続けるのだなと気づきました。

無意味さ、不合理さ

積み上げたたくさんの詳細なデータから、直感で感じるものををえり分ける想像力。多くの画像を見て、意味が発生する直前に、直感を取り出すということ。たとえば鮮明な航空写真から、脳が航空写真だと意味を認識する手前の、ぼやけた全体像。こうしたものを長見さんは、無意味さ、不合理さと表現されていました。

私は、この無意味さ、不合理さといった、意味が発生する前の直感こそが、その人の個性であり、とても心揺さぶられるものだと思いました。ファッションのデザインに意味づけしジェンダーを発生させるようなものではなく、自分の直感が良いと判断したものこそ、真の自分自身が望む姿なのではないかと思いました。直感の中に生まれるデザインが、今後のファッションデザインを飛躍させるものになるかもしれません。

長見さんはこれらを踏まえ、受け手にとっての身体拡張とは、受け手の美感をアップデートし、不気味から普通にすり換え、当たり前なデザインにすること。現代のサービスを使ってファッションを紐解いていき、新しい融合を作ることを、身体のデコードだとしていました。そして最後に、時代に受け入れられたデザインは、その時代の普通のデザインになり、たとえ受け入れられなくともその時代や次世代の人々の刺激になると締めくくられました。

私は、長見さんのファッション表現の読み方を通して、ファッションデザインとは「人間の持つ感覚を、自分の自己表現として、拡張できる領域」であることを学びました。実際にファッションの時代ごとの移り変わりは、その時代の男性、女性像を表しており、現代のファッションは時間をかけてその境界線を無くしつつあるのかもしれないと感じました。さらに、服以外の物との融合も可能ということで、近い未来では、「服」という概念すら無くなりもっと違う概念によるデジタルなウェアラブルファッションが生まれるのではないかとも思いました。

また、私が日頃学んでいる、メディアとファッションを融合させれば、社会に様々なタイプのファッションの提案ができると考えられます。多様なメディア媒体を駆使して不気味さを紐解き、メディアを通して社会に周知し、「皆の当たり前」へのアップデートの円滑なサイクルをお手伝いする媒体としてのメディアが、これまで以上に必要になってくると思います。

今回、初めてファッションという視点から人間の拡張について考えました。ファッションのデザインにも様々な見方があるのだと知り、大変有意義な時間でした。今後、ファッションデザインが、どのようにアップデートされていくのか楽しみです。

「アーティスト、ファッション、ビジネスをつなぐ不気味さのフロンティア」

一橋大学 藤本哲平

私は今まで、アーティスト・芸術家と呼ばれる人々はビジネス世界とは遠い所で、自分の感性を追求している変わった生き方の人々であるように認識していました。しかし、それは間違いでした。彼らはずっと昔から、大変重要な役割をビジネスの世界の中で果たしていたのだと初めて知りました。

この発見は、長見佳祐さんの「アーティストは不気味さが大好物である。」というお話を聞く中で起こりました。長見さんは「人があるものを見たとき、それに不気味さを覚える時とそうでない時がある。私は、安定感というものを、わかりうる限りの知識を組み合わせて作り上げた世界の心地よさととらえており、その安定した世界観がほころびるときに不気味さを感じるのだと考える」とおっしゃっていました。アーティストは一般消費者であれば遠ざかってしまうような不気味さを、むしろ好んでいる…ますますアーティストと呼ばれる人々が特異で遠い存在に感じました。しかし、彼はさらに、VETEMENTSのダボっとした袖が一般消費者に徐々に浸透してきた例を用いて「現代人が不気味ではないと感じるものも、昔の人から見ると不気味なものであったのです。この不気味/不気味じゃないのフロンティアは常に拡張し続けている。」と続けられました。

なるほど、彼のような不気味さを追求するアーティストがいなければ、我々一般消費者の不気味さのフロンティアは広がらない。彼らのような存在がなければ、私たちはTシャツGパンで街を歩いている人を見て、不気味だと感じていたのかもしれない、と想像しました。

現代市場に目を向けると、AmazonやGoogleなどをはじめとしたITを活用する企業が、私たちの生活のありとあらゆる行動や頭の中で考えていることを計測・分析して高度なマーケティング活動を行っています。彼らの目指すものが実現すれば、私たちが欲しいと思う前に、すでに企業が先回りしていて、「あなたこれが欲しいでしょ?」なんておススメされてしまう世界が来ています。人にあれ、自分はこれが欲しいのかと思わせ、売っていく、究極のマーケティング。これからの消費は彼らが作っていくのだと私は思っていました。しかし、彼らが計測できるのは常に「過去」でしかありません。毎日Gパンをはいてきた人にGoogleがオススメするのはおそらくGパンまでなのではないでしょうか。

アーティストが不気味さを追求・提案し、私たちの感じる不気味さのフロンティアが広がることで、毎日Gパンをはいてきた男がはじめて「明日はこれまでと違う、最近見かけるようになったズボンをはいてみよう」と思う。アーティストや芸術家と呼ばれる人たちは、ビジネスの世界から乖離して自分の好きなことを追求しているだけの変わった人々なのではなく、私たちの自己実現や未来の消費の種を創る、かけがえのない存在なのだと感じました。

<Social context>Clothing is a boundary between self and world/society, or between the private and the public.

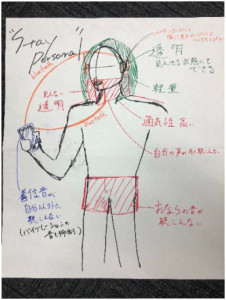

<Social context>Clothing is a boundary between self and world/society, or between the private and the public. unable to push them back because of their small frames. This led us to think about developing function to create personal space. We also tried to incorporate some social problems into our idea. They included fear of falling victim to crime, health-related concerns such as air pollution, pandemic and overuse of mobile devices in city life. One proposed idea was to have clothes that enable us to share our feeling and emotions with people around us without use of language. For example, at a live concert, audience could express their excitement by the light of the clothes they wear, which is incorporated into the production to create a performer- audience united live concert experience.

unable to push them back because of their small frames. This led us to think about developing function to create personal space. We also tried to incorporate some social problems into our idea. They included fear of falling victim to crime, health-related concerns such as air pollution, pandemic and overuse of mobile devices in city life. One proposed idea was to have clothes that enable us to share our feeling and emotions with people around us without use of language. For example, at a live concert, audience could express their excitement by the light of the clothes they wear, which is incorporated into the production to create a performer- audience united live concert experience.

数300名を超える参加者が来場し、『科学新聞』にも紹介されるなど大きな反響を呼んだ、新しいコミュニケーションのスクランブルでした。

数300名を超える参加者が来場し、『科学新聞』にも紹介されるなど大きな反響を呼んだ、新しいコミュニケーションのスクランブルでした。