Shibuya. The city of “symbol” and “abstract”.

Many of us are attracted to the beautiful chaos of ” the fake” and “the real”, but we seldom ask ourselves why. What exactly does “fake” and “real” mean? What is “the fake” and “the real” of Shibuya? Perhaps, it is within this complex entanglement that lies the fascinating truth of the city.

People, architecture, industry, movies, pictures, music, dance, language, discussion… these products of human life seem to add so much value to Shibuya, to the point where Shibuya is no longer just a city… but a “museum”. Shibuya has evolved and always led the forefront of our lives. Only when we face the city can we understand the true value and creativity of our lives.

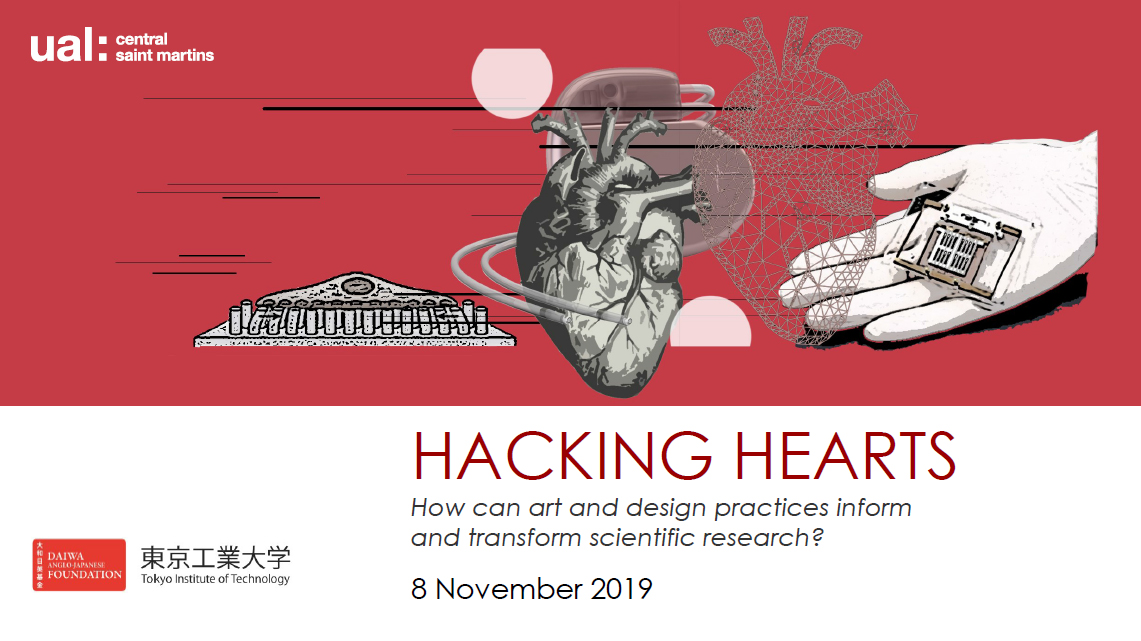

In this event, we bring you panel discussions with authorities from different creative backgrounds and interactions with the environment.

Fake & Reality of Shibuya ~Shibuya Museuming

Event Information:

♦︎ Date & Time: Wednesday, 27 November 2019 18:30~20:30(Open: 18:00)

♦︎ Venue: CROSS PARK(SHIBUYA QWS)2-24-12, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Shibuya Scramble Square Ⅰ(East Wing)15F

♦︎ Admission Fee:Free (Pre-registration)

♦︎ Capacity:50 persons

♦︎ Organizer:SHIBUYA QWS, Tokyo Institute of Technology

♦︎ Speakers:

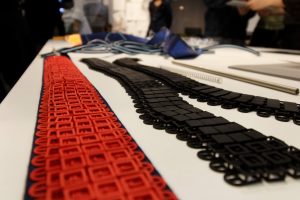

Dr. Ulrike Oberlack (Tokyo Tech World Research Hub Initiative, Specially Appointed Professor, Light and Jewelry Design)

Yoshiaki Nishino (Director of Intermediatheque)

♦︎ Facilitators

Shohei Kawasaki (Concent, Inc., Editorial Design)

Shogo Egashira (Tokyo Institute of Technology, Master’s student, Material Engineering/Museology)

♦︎ Coordinators

Norihiro Kawasaki (Concent, Inc., Graphic Design)

Kayoko Nohara (Tokyo Institute of Technology, Professor, Translation Studies/Communication)

Detailed information here.

Event Report Summary

PART 1 : Shibuya Museum Concept

- Museum in Japan and UK

– Cultural financial strength of the country, symbol of national power, cultural activity base

– Example in London: Sense making and storytelling in UK museum (stimulate visitor, create interactive experiences, foster deeper engagement and further thinking)

- Extension of Japanese Museum characteristics

– In term of ability of attracting visitors, Shibuya city stands out as “planned exhibiton”

- Breakthrough from “HAKOMONO” restraint

– Mobile museum in daily space that does not have building, which can be made possible by removing the ‘HAKO’

- Creation of value system

– Museum: accepts all and mixed things of what left behind as a result of human activities

– It is important to convey subjective things objectively

PART 2 : FAKE & REALITY

- What is the attractive point of Shibuya?

– FICTION, COPY (mass production), FAKE

– The real value of what was created by FAKE, just like the other world when seeing Halloween event

– If novel expressions continuously being brought out, it may become an icon of the awakening city

- Try to see Shibuya from different angle.

From participants:

– “I was impressed that the word ‘Platform’ will be the keyword instead of ‘Museum’ from now on” (Graduate school staff in their 30s)

– “The space in Shibuya, where I usually come to play casually, has never looked as glittering as it is today” (Teenage college student)

– “Each topic reminded me of the connection with my daily work.” (Museum curator in his 50s)

– “Halloween, Mona Lisa, literature… it was interesting because the explanations from various perspectives were connected.” (Railway facilities maintenance staff in their 20s).

Event Reflection

(written by Chihiro Wada, Doctoral student of Tokyo Tech)

Discussion about “Mobile Museum” by Prof. Nishino was very intertesting. I thought it was a good example of an exhibition that was freed from ‘HAKOMONO’ restratint. The “mobile” concept is arguably the keyword of the 21st century, but I was surprised that it extended to museums. If “anywhere” is realized, I would like also realize the “anyone” by exhibiting for free.

I was also impressed that Prof. Nishino said that it was interesting because it was “subjective.” Even in the work of Izumi Kizara, which I am currently analyzing, the main characters are looking at things “subjectively” with a short-sighted eye, so it is important to have something that is not worth looking at “objectively”. What is being discussed about as worthwhile is appearing as irrelevant. What is “real”? It feels like an eternal question that seems both easy and not. Perhaps, the question of “What is it for you? What is it for me? What is it for both you and me?” should also be a set.

I pesonally hate Shibuya, so I do not agree with the discourse that Shibuya is “attractive”. However, I think it is a fact that “a lot of people gather”. When I took a Norwegian friend to Shibuya, I remember (she/he) exclaimed “(So many people!) Very Tokyo!” when seeing Scramble Square. Speaking of “Japanese culture”, I personally think that the conflict between the dynasty culture of Kyoto and merchant culture of Edo is interesting. So when I talk about “Japanese culture”, by connecting the broadcast between Kyoto and Shibuya, talking in “Shibuya” seems make the significance come into view.

QWSアカデミア(東工大 presents):Fake & Reality of Shibuya ~渋谷を博物館にする by 野原研

開催しました。

日時 : 2019年11月27日 18:30-20:30

場所 : Shibuya Scramble Square 15階 Shibuya QWS 内CROSS PARK

一般参加者 : 73名

参加費: 無料

まるで博物館でもあるかのように、象徴的・抽象的である渋谷。多くの人が虜になるのは、そこにFakeとRealが錯綜しているからである。何がFakeで何がRealなのか。何が現実で何が虚構なのか。目に見える、手に取れるもの、そんな「単純なもんではない」混沌こそが、渋谷の抽象性をつくっている。人を惹きつけてやまないこの混沌を解いていくことで、隠された魅力が見えてこないか。

人間、建築、産業、映画、写真、音楽、ダンス、言葉、議論…人の生から新しい価値体系を創造していく唯一無二の現代博物館としての、渋谷。私達は、時代のモードを映し出しながらも成長・発展し続ける空間を、横目に生活するのではなく、その価値と創造性に向き合いたい。

プログラムは現代のFakeとReal、具象と抽象のはざまで創作活動を続けるパネリストたちと、フロアとのインタラクションで構成。

登壇者

西野 嘉章(インターメディアテク館長)

野原 佳代子 (東工大教授 翻訳学・コミュニケーション)

Dr. Ulrike Oberlack (東工大WRHI特任教授 光とジュエリーデザイン)

江頭 昇吾(東工大 修士課程学生 材料工学/博物館学)

川崎 昌平(株式会社コンセント 編集デザイン)

イベントリポート

PART 1 : 渋谷 MUSEUM構想

1. MUSEUM 日本とUK

・国の持つ文化的財力、国力の象徴、文化活動拠点

・ロンドンの例 Sense making and storytelling in UK museum

STIMULATE VISITOR / CREATE INTERACTIVE EXPERIENCES /

FOSTER DEEPER ENGAGEMENT AND FURTHER THINKING?…

2. 日本のMUSEUM特性の延長線

・話題性や集客性力では、SHIBUYAという街は「企画展」として抜きん出ている

3. ハコモノ拘束からの打開

・建築物を持たない、ハコを取り除いて可能になる日常空間モバイルミュージアム

4. 価値体系の創造

・博物館ー人間の営みの結果残されたもの全般、混在を受け入れる。主観的なものを客観的に伝えていくことが大事

PART 2 : FAKE & REALITY

・渋谷の魅力は?

―FICTION 虚構性 ―COPY 量産 ―FAKE 偽物

ハロウィーンに見る異世界のような、フェイクが作り出す本物の価値

新規性ある表現を発信し続ければ、覚醒する街のアイコンになり得る

・別の角度から渋谷を見る試みを。

参加者から:

・これからはMuseumではなくPlatformという言葉がキーワードになるということが印象に残った。(30代 大学院職員)

・普段何気なく遊びに来ている渋谷の空間が今日ほどキラキラしたものに見えたときはない。(10代 大学生)

・1つ1つの話題に日々の仕事とのつながりが想起された。(50代 美術館学芸員)

・ハロウィン、モナリザ、文学…様々な視点からの説明がつながり、面白かった。(20代 鉄道系施設メンテナンス)

西野先生の「モバイルミュージアム」についての議論が興味深かったです。「ハコもの」から脱却した展示の良い例だと思いました。「モバイル」という概念は間違いなく21世紀のキーワードですが、それが博物館にまで及んでいるとは驚きでした。「どこでも」が実現されるのであれば、ぜひ「だれでも」を実現するために無料で展示してほしいものです。

西野先生が「主観」であるから面白いのだとおっしゃっていたのも印象に残っています。私が今分析している木皿泉さんの作品でも、主人公たちは近視眼的に「主観」でものごとを見ているので、「客観的に」見て価値がないようなものが大切なものとして、価値があると騒がれているものがどうでもいいものとして現れています。「ホンモノ」ってなんだっけ?というのは簡単なようで簡単でない永遠の問いのように感じます。おそらく「あなたにとって?わたしにとって?あなたとわたしにとって?」という問いもセットになるべきなのでしょう。

私は個人的に渋谷が嫌いなので、渋谷が「魅力的」という言説には賛成しません。しかし「たくさんの人があつまる」というのは事実だと思います。ノルウェーの人を渋谷に連れて行った時も、スクランブルスクエアを見て「(人がいっぱいで)東京っぽい!!」と騒いでいたのを思い出します。「日本文化」と言えば京都の王朝文化と江戸の商人文化の対立が面白いと個人的には思っているので、京都と渋谷で中継をつないで「日本文化」について語ると「渋谷」で語る意義が見えてきそうです。

東工大 和田千寛