On The Existential Wearables Project

Metaphor of Technology and Performance

With the theme, “what people are going to wear in Tokyo in ten years”, students and those working in varying fields in the society formed three teams and participated in the hackathon. Before the event, sharing of the foundational viewpoints of the project was also held. It was a sharing of a question of the actual being of human life. The hackathon was carried out to find answers to “what is life” and “what is the life form when the concrete bodies are attached with machines in the modern society.”

The products of the teamwork may look crude at the first sight but they are actually suggestive metaphor for future technology. When the prototype was put on the body, we will also realize its performativity. This “performativity” is also a performance of culture, encompassing anthropological insights and artistic expression. In addition, as revealed by performance studies by Richard Schechner and John MacAloon, we can also find the narrativity (self-reflection) and boundary (between daily and non-daily) in this “performativity”.

Life forms and Technology

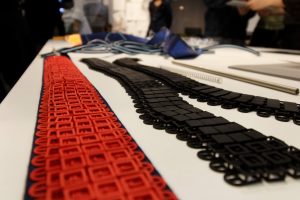

The products of the teams are as following. Team A conceived a kind of clothes to incorporate in wind. Team B designed a kind of nose device that sells health information from the nasal mucosa. Team C produced a kind of mask that offers the face consolation and defense. They proposed air, mucosa, skin of face as varying types of interface to directly mediate the inside and outside of the life forms.

Incorporating air, the design of Team A aimed at something beyond saving the weight of clothes. The idea was to circulate the win inside of the clothes and the outside environment – a kind of wind that plays with the clothes. The performance also attracted imagination and presented beautifully a life form of circulations across the boundaries of the bodies. Team B revealed a near-future technology. It aimed not at controlling of the health information but was based on a vision that one’s health information can serve as be sold. The performance showed the full energy of agency and a spirit of challenge. Team C pursued a strong wall to cut off the outside environment and the wearer. Their performance shared with the Japanese Noh masks and revealed a sense of tranquility. I can already feel its potential to be used in business scenes.

Task to Cope with or Integrate with Society of Risks

Although the three teams showed their differences in the directions, they vividly reflect the issues of the mega city, Tokyo. We can see the uncertainty and insecurity from the life forms when facing the “society of risks”. According to sociologist, Ulrich Beck, “risk” is different from “danger”. Rather than dangers such as natural disasters, “risks” refer to those due to human actions, for example, environmental issues, nuclear power, manipulation of genes, and abuse of data. The responsible actor is the individuals (This is also called “individualization”.) This is the actuality of “society of risks”. It requires every individual’s to proactively act for social reformation. To realize the real “safety and security”, individual’s participation and social inclusion becomes urgent in our time.

Technology used to control risks to free the life forms from surveillance. Media theorist KITANO Keisuke proposed that “control” should be translated as “manage (kanri)” rather than “control (seigyo)” in Japanese (Kitano, Control and Society or Seigyo to shakai). This kind of “control”, as presented in this hackathon, can be seen as individuals’ control of technology out of awareness to facilitate circulation among inside and out of bodies and proactively “sell” one’s health information. If we “integrate” the designs of the three teams, we can also see a kind of “internal tranquility” sustained in the imagined future. Throughout the process of the performance, image, affection, and unconsciousness without verbalization can also be observed. They managed to be turned into the prototypes under controls. Technology and performance are deeply intertwined. It is this kind of intimate relationship that gave birth to real “safety and security”.

(by: TSUDA Hiroshi)

Event Documentation:

(Photos © Nohara Lab 2018)

実存ウェアラブルプロジェクト(生命体テクノロジーファッション工房)

テクノロジーのメタファーとパフォーマンス

「10年後の東京、ひとはなにを着ているのか」をテーマに、学生、社会人による3チームがハッカソンをおこなった。これに先行してプロジェクトの基礎的視点の共有をおこなった。人間の生命をめぐる実存的な問いの共有である。「生命とは何か」、また「現代社会において、機器をつけた具体的な身体である生命体とは何か」、それを暗黙裡の通底音にしながらハッカソンはおこなわれた。

チームの成果物は、一見稚拙にみえるが、未来テクノロジーへの示唆的なメタファーであること、またプロトタイプを身につけた瞬間、パーフォーマティヴであることが重要である。後者の「パフォーマティヴである」とは、文化的パフォーマンスである。そこに人類学の見識とアート表現が内在していることはよく知られている。さらには、物語性(自己省察)、境界性(日常と非日常の中間)をしめすことも知られている(パフォーマンス研究、Richard Schechner、John MacAloon)。

生命体とテクノロジー

チームの成果。風をとりいれた服を考えたAチーム、鼻の粘膜から健康情報を売る「鼻デヴァイス」を考案したBチーム、そして顔に自己慰謝・防御的なマスクをつくったCチーム。それぞれ空気、粘膜、顔の皮膚という生命体と直接かかわる内と外のインターフェイスのあり方が提案された。

Aチームは、たんに空気を服の中にいれて軽量化するのが目的ではない。内(服)と外界を通底する風のテクノロジー(風と戯れる服)の発想がある。またこのチームの成果は想像力を働かせればパフォーマンスとしてたいへん美しく、内外の循環を即す生命体表現となっている。Bチームは、情報管理されるのではなく、自らが健康情報を「売る」というテクノロジーの近未来の方向性をしめしている。またそのパフォーマンスは、挑戦的でありイロニカルであり主体的である。Cチームは外(外界)と内(自己の顔)を強く遮断するテクノロジーのあり方をしめした。そのパフォーマンスは、日本の能面などとも通底する「内面の静寂さ」への希求がみられる。十分、ビジネスにも適応されるだろう。

リスク社会と制御あるいは融合の課題

3チームはそれぞれ方向性は違う。しかしみな巨大都市東京の課題を反映していないだろうか。とりわけ「リスク社会」と呼ばれる生命体の制御不能への不安が見て取れる。社会学者のベック(Ulrich Beck)によれば、リスクriskは危険dangerとは違う。自然災害のような危険ではなく、環境問題、原発、遺伝子操作、データ乱用などの人為的営為によって起きるもの、それがリスクである。しかも、そのリスクの責任は最終的に個人がとるはめになる(「個人化」と呼ばれる)。これが「リスク社会」である。そのため、個人は積極的にリスク社会の改革行為が求められる。本当の「安心、安全」を実現するには、個人の社会参加、社会包摂が必要となるのが現在であろう。

生命を管理監視から解放し、かつテクノロジーがリスクを制御すること。メディア理論の北野圭介は、controlを「管理する」ではなく「制御する」と訳すことを提案している。彼は「監視社会から制御社会へ」と説く(北野『制御と社会』)。この「制御」とは、このハッカソンでしめされたように、身体である生命体の内と外の循環をよくしたり、情報を盗まれるのではなく積極的に「売る」ように、個人が自覚的にテクノロジーを「制御」するものだ。さらに3チームの発想が「融合する」と、「内面の静寂さ」をもキープするような未来世界が垣間見れる。また、このハッカソンのパフォーマンスの中には、言語化できないイメージ、情動、無意識が飛びかっている。それらがかろうじて制御されてプロトタイプになっている。テクノロジーとパフォーマンスには密接な関係がある、またこの両者の関係の中から深層的な意味での「安心、安全」が生まれるのではないだろうか。

文章: 津田広志